Contents

クォーター理論でダフリを克服できるのか?

桑田泉プロと言えば、元プロ野球選手の桑田真澄投手の弟さんですね。

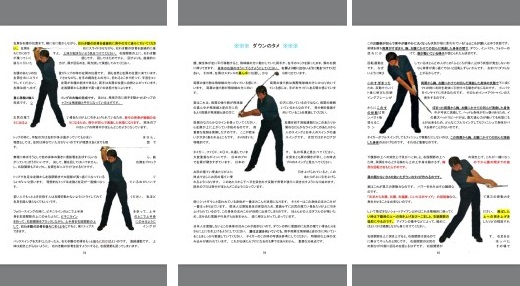

このクォーター理論というのは、「手打ちしろ、ダフれ、ボールを見るな」などゴルフのやってはいけないとされていることを逆にやる。という方針で有名ですが、僕の意見としてはこれはゴルフ初心者ではなくて、ゴルフ中級者向けの内容だと思います。

もっと言うなら、ドライバーで振り遅れてスライスする人、アイアンで振り遅れてダフる人。

「振り遅れ」という癖がスイングに染みついてしまった人のスイングを変えるための教材。

振り遅れてしまう人は、このクォーター理論で振り遅れを解消する近道になると思います。

僕もクォーター理論実践済みです!

もちろん僕も実践しました。

「前倒し」は桑田泉プロの独自のオリジナルな表現ですね。

前倒しというのは、表現の仕方によって人それぞれなんですが、要は腕のローテーションをしっかりするために桑田泉プロはその表現として「前倒し」という言葉を使っています。

腕のローテーションはゴルフスイングに必要不可欠で、ローテーションができずに腰ばかり回転させていると振り遅れがいつまでたっても直りません。

振り遅れるということは下半身先行のスイング(下半身から切り返すなど)を意識して練習している人が多いですが、腕が振り遅れることで体の正面でインパクトができないので、ドライバーではプッシュアウトスライス、そしてアイアンではダフリやトップという結果になります。

ゴルフの雑誌や動画で下半身先行のボディーターンという言葉が出回っているので、それを見て練習している人はけっこう「振り遅れる」というパターンになっていく人が多いです。

これがひどくなってくるとアイアンではシャンクしはじめます。

このブログはダフリを克服するために特化して書いているのでシャンクのことは書きませんが、振り遅れるというのは色々なミスを招いてしまうことになるわけです。

腕を使わずに体の回転でという意識は人によってはこのように「振り遅れ」を招いてしまうんですね。

アウトサイドインも振り遅れも両方体験してきました

僕は、ゴルフを始めた当初はアウトサイドインのカット軌道でした。

アウトサイドインのカット軌道でドライバーで左へ打ちだして右へ曲がってくるスライス。

アイアンではダフリやトップ。

ゴルフを始めて多くの人が陥るアウトサイドインのスイング軌道ですね。

例外なく僕もゴルフを始めた当初は、思いっきりアウトサイドインでスイングしてました。

これではダメだと気づき、アウトサイドインのスイング軌道を治そうと思い、インサイドアウトを意識するように練習しました。

ダウンスイングをインサイドから下してくるには下半身から切り返すということを多くのゴルフ雑誌や本、そして動画で言われているため、それを信じて練習していました。

「下半身から」「下半身から」「腕は何もせずに下半身から・・・」

がんがん下半身(腰)を回していました。

するとどうなったか?

ドライバーではどんどんプッシュアウトのスライスです。

どんどん振り遅れるわけです。

インサイドからダウンスイングできていることはできているわけですが、腰を回すことばかり意識していたらどんどん振り遅れてスライス、そしてアイアンでは振り遅れのダフリやトップ。

ダフリの原因ってアウトサイドイン軌道だけじゃないんです。

インサイドからダウンスイングできていても、振り遅れていたら無意識に手首をこねてインパクトでフェースをスクエアに戻そうとする動きが入るんです。

そうなると、上体が伸び上がって前傾角度をスイング中に保つことができない。

インパクトが詰まってしまうので、結果的にダフることが多くなる。

スイングを複雑にするのは、言葉とイメージのズレ!

「ゴルフは体の正面でインパクト」という言葉をあなたも耳にしたことがあると思いますが、言葉というのは、人それぞれ捉え方が違うと思うんですね。

そもそも、体の正面なんて意識して練習するというのはどうかな?って思うんです。

体の正面でインパクトする感覚が分からない人に「体の正面でインパクトしろ」なんて言われてもそんな感覚分かりませんよね。

だから、言葉と自分が思っているイメージというのは人それぞれ違うので、体の動かし方も人それぞれ違ってくるのは仕方ないことだと思うんです。

「下半身主導」もそうですよね。

「下半身から切り返す」って言われたら、下半身を意識して腰を回そうとする人がほとんどだと思うんです。

だから、アウトサイドインのカット軌道が直ったと思ったら今度は、だいたい振り遅れというパターンになっていくんですね。

腰を回すとか、左足を踏み込むとか、体重移動とか、振り遅れている人ってだいたいこういうことを意識して練習してきている人が多いんです。

例外なく僕もその一人でしたから、よ~く分かります。

僕の場合は、挙句の果てに軸が左へ突っ込んで行ってましたから。

ゴルフって基本2軸スイングです。

まあ、1軸理論もありますが、基本は2軸なんですね。

バックスイングで重心が右足太ももの内側(股関節)に移動します。

そこから、下半身先行とか、体重移動とか、左足の踏込とか、いろいろとダウンスイングで下半身から切り返す理論がありますが、それやるとだいたいの人が左サイドへ突っ込んで行くんですね。

つまりバックスイングで右サイドへ移動した軸が今度は左サイドへ移動していく。

左サイドへ極端に移動していくので頭の位置が右から左へと動いてしまうんです。

これが突っ込んでいるという動きなんですが、こうなると軸がブレまくっているというか、もはやスイング軸がなくなってしまうんですね。

こういう人のスイングって体だけは一生懸命に動いているけど、肝心のクラブヘッドが走ってくれない。

そして、左サイドへ突っ込んで行くので腕が振り遅れて、結果的にインパクトが詰まってダフってしまうんです。

体重移動とか、下半身主導とか、左足の踏込とか、言葉の意味をちゃんと理解していないと、こういう落とし穴にはまっていきます。

でもこれは人間言われたらそのようにイメージして体を動かそうとするからそうなることは仕方ないっちゃ仕方ないんですが、僕の経験上「体重移動とか、下半身主導とか、左足の踏込」なんて正しいスイングが出来上がってから、飛距離を伸ばしたいとかそういった段階に行って考えるようにしたほうがいいです。

ゴルフ理論の落とし穴にはまっていませんか?

結果的に体重移動なんて意識しません。

下半身主導なんて意識しません。

左足の踏込なんて意識しません。

振り遅れている人はこんなことを意識するのは逆効果でしかないですから。

振り遅れている人が意識するのは腕のローテーションです。

腰なんて回す意識、全く必要ありません。

ゴルフスイングで腰は回すのではなくて、勝手に回るものなんです。

足の踏込なんて飛距離を伸ばしたいと思うようになってから考えればいいのです。

踏み込むタイミングが早いとスエーするだけですから。

バッバワトソンの右足カカトなんて逆に浮いてますからね。

これは、極端な例ですが「踏み込んでいない」という事に変わりないわけです。

ちょっと話が逸れてしまいましたが、

結論言いますと、桑田泉プロのクォーター理論というのは「振り遅れ」によってダフリやスライスが出るという人に有効な理論だと思います。

僕には、クォーター理論は合わなかった

ただ、僕は実践しましたが「前倒し」は、極端なローテーションの動きになりますので、人によってはとらえ方を間違うと、手首をこねてしまう結果になります。

僕が実践しながら思ったことです。

桑田泉プロが言いたいのは、手首ではなくて、腕の旋回のことなんですがこの部分の捉え方を間違って練習するとゴルフスイングを余計に複雑に考えてしまうことになります。

実践した結果、僕にはこのクォーター理論は合わないのかなと思いました。

この理論は人によって合う合わないがあると思います。

現にこの理論で振り遅れが直ってスイングが良くなった人もたくさんいるわけですしね。

結果が全てです!

「ボールを見るな、ダフれ、体重移動するな、ハンドレイトでインパクト・・・」他にも色々と通常の日本の理論とは真逆の事を言いながらのレッスンになりますが、結果が全てと言ってる桑田泉プロの発言に僕は共感できます。

クォーター理論は結果的に、「プロのようなスイングができる」というゴールを目標としているので、そのスイングの形を作れたら、どんなイメージを持ってスイングしても良いでしょ?関係ないでしょ?というのが桑田泉プロの理論です。

結果的に良いスイングになって、結果的にダフリらなくなって、結果的にスライスしなくなって、結果的にスコアが縮まって、ゴルフが楽しくできたらいいでしょ?

というのが桑田泉プロの考え方です。

「そりゃ確かに!」「間違いないわ―!」と僕は思いますし、この考え方は共感できます。

あなたが「ダフリが直らねーな~・・・」とか「スライス直らねーな~・・・」って悩んでいるのであれば、クォーター理論を考えてみるのもありですよ。